フィレンツェでの一日目はウフィッツィ美術館から始まった。予約窓口でCaravaggio Cardを入手し、早速入場口に向かう。相変わらず入口には長蛇の列だが、Cardの威力発揮ですんなり入場。まず、「Caravaggio e Caravaggeschi」展会場に急ぐ。しかし、ギャラリーから階下の展覧会場に行こうとすると、係員から、展覧会を観たらそのまま出口に向かわなければならない、と注意された。う〜む、常設展を先に観てしまったら疲れるだろうなぁ、と渋々逆戻りしてシエナ派の展示室へと向かった。渋々だなんてもったいなくも不遜な話だが(汗)、シモーネ・マルティーニ《受胎告知》はいつも通りの優美な輝きで私を迎えてくれた。

さて、久しぶりのウフィッツィ(常設展示)で今回改めて目を惹かれた作品が2点あった。ひとつはマンテーニャ《マギの礼拝》、そして、もうひとつはフーゴ(ヒューホ)・ファン・デル・グース《ポルティナーリ三連祭壇画》だ。

小説も絵画も読んだり観る度に違った側面を見せてくれる。鑑賞する自分自身がビビッドに反応するものは、多分その時の自分が求めている何かなのかもしれない。それと同じように美術館も訪れる度に自分の眼を惹く作品が違っていたりする。その時の自分の無意識な関心のあり方が反映しているように思える。今回はどうやらマンテーニャと北方ルネサンスだったのかな?(^^ゞ

ということで、アンドレア・マンテーニャ(Andrea Mantegna, 1431 – 1506)《マギの礼拝》から。

![]()

アンドレア・マンテーニャ《マギの礼拝》(1460-64年頃)

実はイタリアへ発つ前に横浜美術館「ドガ展」を観ていた。今回のドガ展は《エトワール》が目玉作品となっているようだが、私的に一番眼が喜び興奮してしまったのはドガの素描作品だった。《セラミス》のための習作シリーズは、ドガの古典絵画への傾倒と、恐ろしく緻密な素描力を見せ付けてくれた。

特に衣紋(ドレープ)の精緻な描写はルネサンス期の素描と言われても信じてしまうだろう。《跪く女性の衣紋の習作》など、衣襞が流れ留まるしなやかでしっとりとした絹の質感、纏う女性身体の存在感、その極限まで精緻な描写に凝縮したエネルギーが画面から強烈に伝わってきて、心臓がドキドキするほどの興奮を味わってしまった!

![]()

エドガー・ドガ《跪く女性の衣紋の習作》(1860-62年頃)

このドガの衣紋(ドレープ)素描を、図録ではレオナルドの素描に擬えていた。確かにルーヴルには衣紋習作素描作品も所蔵されている。しかし、ウフィッツィでマンテーニャ《マギの礼拝》の前に立った時、ドガはレオナルドと言うよりもマンテーニャなのではないか?と直感的に思ったのだ。もちろん美術ド素人の直感なので笑わないでね(^^;;;

マンテーニャの衣襞の流れの精緻な描写、そして跪く博士たちの身体の立体的存在感、衣紋の質感をも含め、ドガの原型がここにある!と思った。ウフィッツィにある数ある名作の中で「これだ!」と思えたのは、まさにマンテーニャ作品だったのだ。

![]()

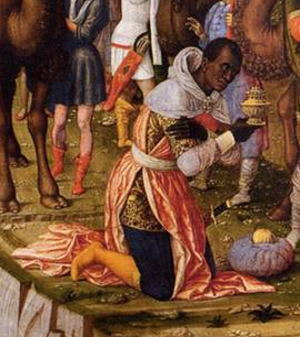

マンテーニャ《マギの礼拝》(部分)

今回の「ドガ展」にはドガがルーヴルで模写したマンテーニャ《磔刑図》の模写作品も出展されていた。どうもドガはマンテーニャが好きだったらしい。だからと言う訳ではないが、確かに惹かれる要素が多い。

実は「ドガ展」を観た日、偶然オルセー美術館側の企画者フィリップ・ソニエ氏による講演会があり、「ドガとパステル」を聴講することができた。何故パステルだったのか?ソニエ氏は様々な要因の考察を語ってくれた。その中で記憶に残っているものを数点挙げると

・実家の銀行業が傾き、売り絵を描く必要ができた。

・油彩と違い、素早く枚数を描け、安価であるが故に売りやすい。(だが手抜きはしない)

・当時パステルの色数も格段に増え、昔流行したパステル画を復活させる意図もあり。

・パステルの絵肌がマットで、壁画(フレスコ画)好きのドガの趣味に合う。

この、フレスコ画好きのドガはきっとマンテーニャのフレスコ画も観ているのではないか?と、今回の旅行で思いを強くしてしまった。と言うか、希望かなぁ(^^;;;

なんだか、横道に逸れ続けたが、機会があれば「ドガ展」の感想をもっと書きたいと思う。

で、ウフィッツィで目が惹かれた2つめであるフーゴ(ヒューホ)・ファン・デル・グース(Hugo van der Goes, 1440-1482)の《ポルティナーリ三連祭壇画》は、やはりフィレンツェ・ルネサンスとは明らかに違う空気を醸し出していた。画面は光を宿しながらも、その几帳面なほどの緻密な質感描写と人物の硬さ、それなのに絵肌は滑らかであり、改めて、北方(フランドル)絵画だなぁ!と溜息をついてしまったのだ。

![]()

フーゴ(ヒューホ)・ファン・デル・グース《ポルティナーリ三連祭壇画》(1475年)

それは、まさにフィレンツェ・ルネサンスの花とでも言うべきボッティチェッリの優美な線の際立つ《ヴィーナスの誕生》や《プリマベーラ》と同室に展示されている故にその違いがはっきりとわかるのだ。当時のフィレンツェ人たちが驚きをもって眺めただろうことが容易に想像される。特に画家たちへの影響はかなり大きなものだっただろう。

ちなみに、ポルティナーリ夫人の衣装と帽子はベルリン国立絵画館のガイド本表紙を飾るペトルス・クリトゥス(Petrus Christus, 1410/1420-1475/1476頃)《若い女の肖像》(1470年頃)に似ていて、同時代に描かれたのがわかる。当時のフランドル流行ファッションがなんとなく粋なパリジェンヌ風なところも面白い(^^;

![]()

![]()

フーゴ・ファン・デル・グース《ポルティナーリ祭壇画(部分)》 ペトルス・クリストゥス《若い女の肖像》

ということで、本当にウィッツィは行く度に新たな気付きや観方を促してくれる。それだけの素晴らしい美の宝庫なのだよね。ということで、カラヴァッジョ作品も所蔵するウフィッツィ美術館での「Caravaggio e Caravaggeschi」展へ急ごう。

さて、久しぶりのウフィッツィ(常設展示)で今回改めて目を惹かれた作品が2点あった。ひとつはマンテーニャ《マギの礼拝》、そして、もうひとつはフーゴ(ヒューホ)・ファン・デル・グース《ポルティナーリ三連祭壇画》だ。

小説も絵画も読んだり観る度に違った側面を見せてくれる。鑑賞する自分自身がビビッドに反応するものは、多分その時の自分が求めている何かなのかもしれない。それと同じように美術館も訪れる度に自分の眼を惹く作品が違っていたりする。その時の自分の無意識な関心のあり方が反映しているように思える。今回はどうやらマンテーニャと北方ルネサンスだったのかな?(^^ゞ

ということで、アンドレア・マンテーニャ(Andrea Mantegna, 1431 – 1506)《マギの礼拝》から。

アンドレア・マンテーニャ《マギの礼拝》(1460-64年頃)

実はイタリアへ発つ前に横浜美術館「ドガ展」を観ていた。今回のドガ展は《エトワール》が目玉作品となっているようだが、私的に一番眼が喜び興奮してしまったのはドガの素描作品だった。《セラミス》のための習作シリーズは、ドガの古典絵画への傾倒と、恐ろしく緻密な素描力を見せ付けてくれた。

特に衣紋(ドレープ)の精緻な描写はルネサンス期の素描と言われても信じてしまうだろう。《跪く女性の衣紋の習作》など、衣襞が流れ留まるしなやかでしっとりとした絹の質感、纏う女性身体の存在感、その極限まで精緻な描写に凝縮したエネルギーが画面から強烈に伝わってきて、心臓がドキドキするほどの興奮を味わってしまった!

エドガー・ドガ《跪く女性の衣紋の習作》(1860-62年頃)

このドガの衣紋(ドレープ)素描を、図録ではレオナルドの素描に擬えていた。確かにルーヴルには衣紋習作素描作品も所蔵されている。しかし、ウフィッツィでマンテーニャ《マギの礼拝》の前に立った時、ドガはレオナルドと言うよりもマンテーニャなのではないか?と直感的に思ったのだ。もちろん美術ド素人の直感なので笑わないでね(^^;;;

マンテーニャの衣襞の流れの精緻な描写、そして跪く博士たちの身体の立体的存在感、衣紋の質感をも含め、ドガの原型がここにある!と思った。ウフィッツィにある数ある名作の中で「これだ!」と思えたのは、まさにマンテーニャ作品だったのだ。

マンテーニャ《マギの礼拝》(部分)

今回の「ドガ展」にはドガがルーヴルで模写したマンテーニャ《磔刑図》の模写作品も出展されていた。どうもドガはマンテーニャが好きだったらしい。だからと言う訳ではないが、確かに惹かれる要素が多い。

実は「ドガ展」を観た日、偶然オルセー美術館側の企画者フィリップ・ソニエ氏による講演会があり、「ドガとパステル」を聴講することができた。何故パステルだったのか?ソニエ氏は様々な要因の考察を語ってくれた。その中で記憶に残っているものを数点挙げると

・実家の銀行業が傾き、売り絵を描く必要ができた。

・油彩と違い、素早く枚数を描け、安価であるが故に売りやすい。(だが手抜きはしない)

・当時パステルの色数も格段に増え、昔流行したパステル画を復活させる意図もあり。

・パステルの絵肌がマットで、壁画(フレスコ画)好きのドガの趣味に合う。

この、フレスコ画好きのドガはきっとマンテーニャのフレスコ画も観ているのではないか?と、今回の旅行で思いを強くしてしまった。と言うか、希望かなぁ(^^;;;

なんだか、横道に逸れ続けたが、機会があれば「ドガ展」の感想をもっと書きたいと思う。

で、ウフィッツィで目が惹かれた2つめであるフーゴ(ヒューホ)・ファン・デル・グース(Hugo van der Goes, 1440-1482)の《ポルティナーリ三連祭壇画》は、やはりフィレンツェ・ルネサンスとは明らかに違う空気を醸し出していた。画面は光を宿しながらも、その几帳面なほどの緻密な質感描写と人物の硬さ、それなのに絵肌は滑らかであり、改めて、北方(フランドル)絵画だなぁ!と溜息をついてしまったのだ。

フーゴ(ヒューホ)・ファン・デル・グース《ポルティナーリ三連祭壇画》(1475年)

それは、まさにフィレンツェ・ルネサンスの花とでも言うべきボッティチェッリの優美な線の際立つ《ヴィーナスの誕生》や《プリマベーラ》と同室に展示されている故にその違いがはっきりとわかるのだ。当時のフィレンツェ人たちが驚きをもって眺めただろうことが容易に想像される。特に画家たちへの影響はかなり大きなものだっただろう。

ちなみに、ポルティナーリ夫人の衣装と帽子はベルリン国立絵画館のガイド本表紙を飾るペトルス・クリトゥス(Petrus Christus, 1410/1420-1475/1476頃)《若い女の肖像》(1470年頃)に似ていて、同時代に描かれたのがわかる。当時のフランドル流行ファッションがなんとなく粋なパリジェンヌ風なところも面白い(^^;

フーゴ・ファン・デル・グース《ポルティナーリ祭壇画(部分)》 ペトルス・クリストゥス《若い女の肖像》

ということで、本当にウィッツィは行く度に新たな気付きや観方を促してくれる。それだけの素晴らしい美の宝庫なのだよね。ということで、カラヴァッジョ作品も所蔵するウフィッツィ美術館での「Caravaggio e Caravaggeschi」展へ急ごう。